Costa Rica, die reiche Küste, das Land ohne Militär. Das Land, das sich als grünes Reiseziel empfiehlt, als Heimat der Lebenslust. Pura vida! Die Wahlen sind vorbei. Der Sozialdemokrat Carlos Alvarado Quesada hat sie unerwartet deutlich für sich entschieden. Und die Lufthansa fliegt direkt von Frankfurt nach San José. Also nichts wie hin – trotz der warnenden Hinweise des Auswärtigen Amtes. Schließlich gilt Costa Rica als Musterknabe in Lateinamerika.

Gewitterwolken über San José

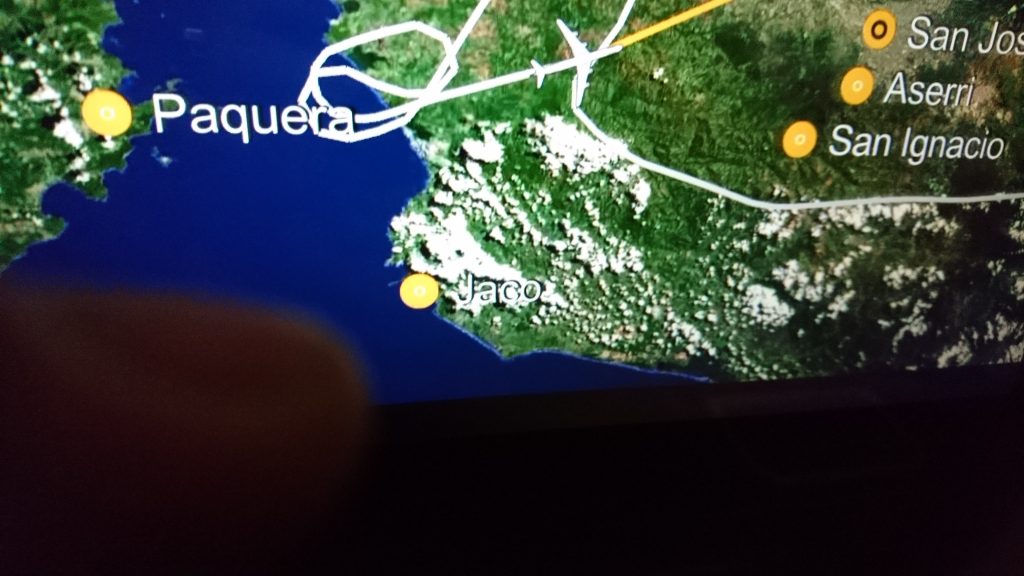

Der Flug nach Costa Rica zieht sich, vier Filme lang, unterbrochen von zwei Essenspausen. Schlafen kann ich auch in der Premier Economy nicht so recht. Und über San José dräuen Gewitterwolken, so dass unsere Maschine ein paar Schlaufen fliegt, ehe sie landen kann. Es ist zu spät, um noch etwas zu unternehmen in der Stadt. Wir sind auch alle zu müde, und am nächsten Morgen geht‘s früh weiter.

Der Flug nach Costa Rica zieht sich, vier Filme lang, unterbrochen von zwei Essenspausen. Schlafen kann ich auch in der Premier Economy nicht so recht. Und über San José dräuen Gewitterwolken, so dass unsere Maschine ein paar Schlaufen fliegt, ehe sie landen kann. Es ist zu spät, um noch etwas zu unternehmen in der Stadt. Wir sind auch alle zu müde, und am nächsten Morgen geht‘s früh weiter.

Tattoos müssen draußen bleiben

Der Bus wartet schon, und Daniel, unser Guide, gibt uns gleich einen ersten Überblick über das Leben in Costa Rica. Er lobt die demokratischen Bildungsmöglichkeiten und das „außergewöhnlich gute“ Gesundheitssystem, das den Bewohnern pura vida ermögliche, ein angenehmes Leben. Dazu müsse man nicht reich sein, denn „je weniger du hast, desto weniger brauchst du“. Daniel jedenfalls wirkt zufrieden, und trotz seines Tattoos hat er Verständnis für die Einwohner von Cartago, die tätowierten Zeitgenossen den Zutritt zur Einkaufsmall verbieten. Die riesige Kirche, die Basilika de nuestro Senora de los Angeles, beherrscht die ehemalige Hauptstadt des Landes, in dem immer noch die meisten Menschen katholisch sind – wie Daniel. Ein Pärchen nähert sich kniend dem Altar, während Daniel von wundertätigen Statue der Muttergottes erzählt, die zu dem Bau der

Wallfahrtskirche geführt hat.

Eine Frucht wie ein Bumerang

Draußen vor den Busfenstern fliegt eine fruchtbare Landschaft vorbei, auch die Blütenpracht ist überwältigend. Costa Rica ist reich an Früchten: Ananas und Tomaten gedeihen hier, Baumtomaten und Guaven, Granadillas und Mangos, Erdbeeren und Cherimoyas, die Stinkfrucht Durian und natürlich Kaffee. Wir machen Pause in einer Soda, einem familiengeführten Restaurant. Trotz der Busfahrt über viele Serpentinen wage ich mich ans ortstypische Frühstück mit Reis und Bohnen, Käse und Kuchen. Ein Straßenstand weckt unsere Aufmerksamkeit: Hier gibt‘s Früchte, die wir nicht kennen – wie eine lange Gurke sehen die einen aus, wie übergroße bumerangförmige Bohnen die anderen. Die Früchte innen haben große Kerne und sind sehr süß.

Der Staudamm tötete Fluss und Tourismus

Immer mehr Kaffeeplantagen säumen die Straße. Daniel erzählt vom Reventazón-Fluss und der Stadt Turrialba, der Wiege des Raftings in Costa Rica – heute ein toter Fluss und eine verödete Stadt. Ein Damm hat den Aufschwung beendet. Am Pacuare Fluss, den wir ansteuern, war auch ein Dammbau geplant, aber 1991 gab es ein Erdbeben, das rettete den Fluss. Der Präsident, so Daniel, habe einen Vertrag unterzeichnet, der für den Pacuare 20 Jahre Unberührtheit garantiere. Noch besser wäre seiner Meinung nach der Welterbe-Titel: Er würde den malerischen Fluss für immer retten und damit auch die Lebensmöglichkeiten für die indigenen Stämme. Mittlerweile sind wir schon mitten in der Wildnis, der Busfahrer nimmt die Kurven auf dem schmalen Feldweg wie ein Profi-Rallyefahrer, und ich bin froh, dass ich wieder einmal vorne sitze.

Der Guide lenkt das Raft besser als jedes Navi

Am Fluss liegen schon Schwimmwesten, Helme und Paddel bereit. Der Guide wirkt etwas mürrisch, als er uns einweist. Vielleicht hat er schlecht geschlafen. Das ändert sich schlagartig, als wir auf dem Wasser sind. OG, wie der 31-Jährige sich nennt, lebt auf dem Fluss auf, er scheint den Verlauf des Pacuare gespeichert zu haben und lenkt unsere Raft besser als jedes Navi sicher hindurch zwischen den Felsen und Stromschnellen. Es ist ein echtes Team-Erlebnis. Wir haben immer wieder Grund, die Paddel zum High Five zusammenzuschlagen. „Pura vida“ brüllen wir und lachen, wenn wir wieder ein Katarakt überstanden haben. OG ist sichtlich in seinem Element. Nein, etwas anderes zu machen, könne er sich nicht vorstellen, sagt er in einer ruhigen Minute, als wir uns staunend umsehen in dieser grünen Natur. Nur, dass er seine vierjährige Tochter so wenig sieht, schmerzt ihn.

Am Fluss liegen schon Schwimmwesten, Helme und Paddel bereit. Der Guide wirkt etwas mürrisch, als er uns einweist. Vielleicht hat er schlecht geschlafen. Das ändert sich schlagartig, als wir auf dem Wasser sind. OG, wie der 31-Jährige sich nennt, lebt auf dem Fluss auf, er scheint den Verlauf des Pacuare gespeichert zu haben und lenkt unsere Raft besser als jedes Navi sicher hindurch zwischen den Felsen und Stromschnellen. Es ist ein echtes Team-Erlebnis. Wir haben immer wieder Grund, die Paddel zum High Five zusammenzuschlagen. „Pura vida“ brüllen wir und lachen, wenn wir wieder ein Katarakt überstanden haben. OG ist sichtlich in seinem Element. Nein, etwas anderes zu machen, könne er sich nicht vorstellen, sagt er in einer ruhigen Minute, als wir uns staunend umsehen in dieser grünen Natur. Nur, dass er seine vierjährige Tochter so wenig sieht, schmerzt ihn.

Es war einmal ein Campground

Auch Luis träumt nicht davon wegzugehen. Im Gegenteil. Der Guide in der luxuriösen Pacuare Lodge ist hier aufgewachsen, er fühlt sich hier verwurzelt wie all die Bäume, die nicht älter sind als er. „Wenn ich die Augen schließe,“ sagt der Vater einer kleinen Tochter, „sehe ich noch alles vor mir wie es einmal war.“ Ein Campground auf Gras. Der Vater baute ein kleines Haus für die Familie und arbeitet beim Aufbau der Lodge mit. Die Mutter war in der Küche. Luis macht alles: Raften, Conpying, Canyoning, Vogelbeobachtung. „Ich lerne gerne“, sagt er, und dass er eine Stadt wie San José hasse. An seinen freien Tagen geht er lieber mit Freunden zum Fischen als in eine Bar.

Ein Herz für den Jaguar

Die Liebe zur Natur teilt er mit dem Besitzer der Lodge: Roberto Fernandez, ein Gentleman mit feinen Gesichtszügen, der so gar nicht wie ein Outdoor-Fan wirkt, kam vor 30 Jahren an den Pacuare und hat sich in die Gegend verliebt. Damals wurden Jaguare in Costa Rica noch gejagt, auch Gerardo, heute Robertos rechte Hand, war ein Jäger. Heute engagieren sich beide in einem Projekt, das der großen Raubkatze das Überleben sichern soll. „Jaguare sind für die Menschen nicht gefährlich,“ sagt Roberto, „aber sie sind gefährdet“. Denn Jaguare brauchen Platz, viel Platz, mindestens 50 Quadratkilometer. Alle vier Monate fängt eine der versteckten Kameras heute ein Jaguar-Foto ein. Aber auch Ozelots und Pumas werden so aufgespürt.

Die Liebe zur Natur teilt er mit dem Besitzer der Lodge: Roberto Fernandez, ein Gentleman mit feinen Gesichtszügen, der so gar nicht wie ein Outdoor-Fan wirkt, kam vor 30 Jahren an den Pacuare und hat sich in die Gegend verliebt. Damals wurden Jaguare in Costa Rica noch gejagt, auch Gerardo, heute Robertos rechte Hand, war ein Jäger. Heute engagieren sich beide in einem Projekt, das der großen Raubkatze das Überleben sichern soll. „Jaguare sind für die Menschen nicht gefährlich,“ sagt Roberto, „aber sie sind gefährdet“. Denn Jaguare brauchen Platz, viel Platz, mindestens 50 Quadratkilometer. Alle vier Monate fängt eine der versteckten Kameras heute ein Jaguar-Foto ein. Aber auch Ozelots und Pumas werden so aufgespürt.

Der Stamm der Cabeca lebt am Pacuare

„Im Ökosystem spielt jedes Lebewesen eine Rolle und sei es noch so klein,“ sagt Roberto. Als er vor knapp 30 Jahren anfing, wuchs noch kein Baum, kein Strauch, es gab keine Rückzugsorte für die Tiere. „Wir arbeiteten daran, die Natur zurückzuholen,“ erinnert sich der Costarikaner. Und sie arbeiteten daran, das Vertrauen der Cabeca zu gewinnen, des am Pacuare ansässigen Stammes. Die Cabeca sind die größte indigene Gruppe in Costa Rica. Der Kopfteil an meinem Bett verweist auf die Einheimischen-Kultur, er wurde aus Rinde gefertigt. Vor fünf Jahren hat Roberto die Replik eines Cabeca-Hauses bauen lassen, um seinen Gästen die Kultur dieser Menschen näher zu bringen.

„Im Ökosystem spielt jedes Lebewesen eine Rolle und sei es noch so klein,“ sagt Roberto. Als er vor knapp 30 Jahren anfing, wuchs noch kein Baum, kein Strauch, es gab keine Rückzugsorte für die Tiere. „Wir arbeiteten daran, die Natur zurückzuholen,“ erinnert sich der Costarikaner. Und sie arbeiteten daran, das Vertrauen der Cabeca zu gewinnen, des am Pacuare ansässigen Stammes. Die Cabeca sind die größte indigene Gruppe in Costa Rica. Der Kopfteil an meinem Bett verweist auf die Einheimischen-Kultur, er wurde aus Rinde gefertigt. Vor fünf Jahren hat Roberto die Replik eines Cabeca-Hauses bauen lassen, um seinen Gästen die Kultur dieser Menschen näher zu bringen.

Kein Strom im Dorf, aber Handys

Wim, der Dorfchef der Cabeca, gibt hier Auskunft, erklärt die Bauweise des Hauses aus Bambus, Lianen und Palmblättern – ohne einen einzigen Nagel. Wim ist ein kleiner Mann mit rabenschwarzen Haaren unter der Baseball-Kappe und wachen Augen. Er hält die Traditionen seines Stammes in Ehren: Neugeborene und Tote werden in Decken gehüllt, die aus der Rinde des Mastate-Baum gefertigt werden, erzählt er. Auch über Heilpflanzen weiß der 52-Jährige Bescheid. Seine Söhne sind erwachsen, sie leben im Dorf wie ihre Ahnen. Strom gibt es dort nicht, sagt Wim, aber ein Handy hat er schon. Das nutzt er, um in Kontakt mit Freunden und Familien zu bleiben, die über ganz Costa Rica verstreut leben. Noch vor ein paar Jahren kommunizierten die Cabeca nur über Radio-Nachrichten. Für die Weltlage interessiert sich Wim eher am Rande. Ob er glücklich ist, dass er so weit weg von Kriegen und Krisen lebt? Wim schaut erstaunt. Wieso sollte er darüber glücklich sein, fragt er zurück. „Auch dort, wo Krieg herrscht, leben doch Menschen wie wir.“

Abenteuer in einem grünen Paradies

Aber wir sind die Glücklichen. Für zwei Tage tauchen wir ein in ein grünes Paradies. Roberto ist ein großzügiger Gastgeber und wir lassen uns gerne verwöhnen. Auf den Tisch kommt, was Küche und Keller hergeben. Natürlich nützen wir auch das Angebot, Canopying auszuprobieren. Elf Ziplines durch die Baumwipfel gilt es zu überwinden, um am Schluss in einer Art Baumhaus zu landen, von dem wir dann abgeseilt werden. Auch das ein Abenteuer. Ich neige dazu, mich zu drehen, während ich die Zipline entlang fahre, und zwei Mal muss ich mich rückwärts bis zur Zielplattform ziehen. Spaß macht es trotzdem. In einem der Bäume erspähe ich ein Faultier, das sich gerade den Bauch kratzt, unter mir turnt ein Tukan durchs Geäst und am Himmel kreisen Geier. Ich habe schon mal in einem Baumhaus in Indien übernachtet, hoch droben. Daran erinnere ich mich, als ich am Ziel ankomme. 25 Meter hoch ist diese Aussichtsplattform. Wir stoßen mit einem wunderbar fruchtigen Cocktail auf unsere sichere Rückkehr an. Pura vida! Das Candlelight-Dinner macht den Abschied noch schwerer.

Aber wir sind die Glücklichen. Für zwei Tage tauchen wir ein in ein grünes Paradies. Roberto ist ein großzügiger Gastgeber und wir lassen uns gerne verwöhnen. Auf den Tisch kommt, was Küche und Keller hergeben. Natürlich nützen wir auch das Angebot, Canopying auszuprobieren. Elf Ziplines durch die Baumwipfel gilt es zu überwinden, um am Schluss in einer Art Baumhaus zu landen, von dem wir dann abgeseilt werden. Auch das ein Abenteuer. Ich neige dazu, mich zu drehen, während ich die Zipline entlang fahre, und zwei Mal muss ich mich rückwärts bis zur Zielplattform ziehen. Spaß macht es trotzdem. In einem der Bäume erspähe ich ein Faultier, das sich gerade den Bauch kratzt, unter mir turnt ein Tukan durchs Geäst und am Himmel kreisen Geier. Ich habe schon mal in einem Baumhaus in Indien übernachtet, hoch droben. Daran erinnere ich mich, als ich am Ziel ankomme. 25 Meter hoch ist diese Aussichtsplattform. Wir stoßen mit einem wunderbar fruchtigen Cocktail auf unsere sichere Rückkehr an. Pura vida! Das Candlelight-Dinner macht den Abschied noch schwerer.

Wasserfälle und Märchenwald

Doch die Rafting-Tour versöhnt. OG ist in seinem Element und „der Fluss ohne Wiederkehr“, wie wir schnell unsere Tour taufen, macht uns trotz Rodeo, Katerakten und ordentlichen Stromschnellen keine Angst. Wir meistern locker Schwierigkeitsgrad 4 und lassen uns verzaubern vom Two Mountain Canyon mit den Wasserfällen und dem Märchenwald. Ein Picknick zwischendurch stärkt uns für den Endspurt. Und dann ist die aufregend schöne Zeit am Pacuare schon wieder vorbei.

Doch die Rafting-Tour versöhnt. OG ist in seinem Element und „der Fluss ohne Wiederkehr“, wie wir schnell unsere Tour taufen, macht uns trotz Rodeo, Katerakten und ordentlichen Stromschnellen keine Angst. Wir meistern locker Schwierigkeitsgrad 4 und lassen uns verzaubern vom Two Mountain Canyon mit den Wasserfällen und dem Märchenwald. Ein Picknick zwischendurch stärkt uns für den Endspurt. Und dann ist die aufregend schöne Zeit am Pacuare schon wieder vorbei.

Eine Chance für San José

„Unsere Flüsse sind aufregend,“ sagt Daniel im Bus, „aber unsere Straßen sind gefährlicher“. Denn seine Landsleute hielten sich an keine Regeln. „Sie betrachten die Ampeln als Dekoration.“ Lange vor San José hat uns der Alltag wieder: Staus auf den Straßen. Häuser hinter Stacheldraht in der Stadt, Wellblechhütten und Betonklötze. Trotzdem: Heute Abend wollen wir San José eine Chance geben. Bei Saul im trendigen Barrio Escalante stärken wir uns für eine Craft Beer Tour mit „Carpe Chepe“. Chepe nennen die Einwohner ihre Stadt und Carpe haben sie von „Carpe diem“ (Pflücke den Tag). Amaral, der beleibte Guide mit dem dünnen Pferdeschwanz unter der Kappe, hat bestimmt schon viele Tage gepflückt. Er sprudelt über von Geschichten über Costa Rica und Vorschlägen für den Abend. Aber wir sind ein müder Haufen und nicht so leicht zu begeistern.

„Unsere Flüsse sind aufregend,“ sagt Daniel im Bus, „aber unsere Straßen sind gefährlicher“. Denn seine Landsleute hielten sich an keine Regeln. „Sie betrachten die Ampeln als Dekoration.“ Lange vor San José hat uns der Alltag wieder: Staus auf den Straßen. Häuser hinter Stacheldraht in der Stadt, Wellblechhütten und Betonklötze. Trotzdem: Heute Abend wollen wir San José eine Chance geben. Bei Saul im trendigen Barrio Escalante stärken wir uns für eine Craft Beer Tour mit „Carpe Chepe“. Chepe nennen die Einwohner ihre Stadt und Carpe haben sie von „Carpe diem“ (Pflücke den Tag). Amaral, der beleibte Guide mit dem dünnen Pferdeschwanz unter der Kappe, hat bestimmt schon viele Tage gepflückt. Er sprudelt über von Geschichten über Costa Rica und Vorschlägen für den Abend. Aber wir sind ein müder Haufen und nicht so leicht zu begeistern.

Das wahre Leben: Pura Vida

Vor fünf Jahren, erzählt Marcos Pitti, habe er mit Freunden ungewöhnliche Stadtführungen durch San José ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass die Stadt einen Besuch lohnt. „San José hat sich in den letzten zehn Jahren toll entwickelt,“ meint Marcos. Vorher habe die Stadt eine üble Zeit durchgemacht, weil viele Bewohner wegzogen und die Wohnviertel Drogensüchtigen und Kriminellen überließen. Das habe sich komplett geändert. Marcos zeigt uns einen kleinen Park, in dem Pärchen schmusen und Familien auf dem Rasen Picknick machen. „Vor fünf Jahren wäre das nicht möglich gewesen,“ erklärt er, „da gehörte der Park den Dealern.“ Inzwischen hätten sich die Ticos, wie sich die Costarikaner selbst nennen, ihre Stadt zurückgeholt – und das Nachtleben brummt. „Wir wollen ein Stück des Reichtums, den der Tourismus Costa Rica bringt, für San José abzweigen,“ gibt Marcos sein Ziel vor, „die Menschen aus den Hotels holen, ihnen das wahre Leben zeigen“. Pura vida.

Vor fünf Jahren, erzählt Marcos Pitti, habe er mit Freunden ungewöhnliche Stadtführungen durch San José ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass die Stadt einen Besuch lohnt. „San José hat sich in den letzten zehn Jahren toll entwickelt,“ meint Marcos. Vorher habe die Stadt eine üble Zeit durchgemacht, weil viele Bewohner wegzogen und die Wohnviertel Drogensüchtigen und Kriminellen überließen. Das habe sich komplett geändert. Marcos zeigt uns einen kleinen Park, in dem Pärchen schmusen und Familien auf dem Rasen Picknick machen. „Vor fünf Jahren wäre das nicht möglich gewesen,“ erklärt er, „da gehörte der Park den Dealern.“ Inzwischen hätten sich die Ticos, wie sich die Costarikaner selbst nennen, ihre Stadt zurückgeholt – und das Nachtleben brummt. „Wir wollen ein Stück des Reichtums, den der Tourismus Costa Rica bringt, für San José abzweigen,“ gibt Marcos sein Ziel vor, „die Menschen aus den Hotels holen, ihnen das wahre Leben zeigen“. Pura vida.

Fortsetzung folgt!

lilo

Grazyna Kotlubei

lilo

Wolfgang Jandl

Max