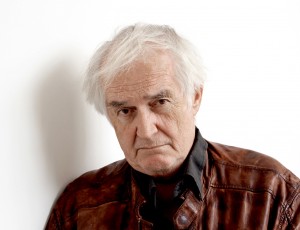

Er hat gegen den Tod angeschrieben, seit er im Januar letzten Jahres von seiner Krebserkrankung erfahren hat. In seinem wohl persönlichsten Buch „Treibsand“, das gerade erschienen ist, hat sich Henning Mankell mit der Vergänglichkeit allen Menschseins auseinandergesetzt. „Das Gefühl, das mich überkam, war genau wie die Angst vor dem Treibsand“, heißt es da. „Ich sträubte mich dagegen, hinabgezogen und von ihr verschlungen zu werden.“ Schreibend war der 67-Jährige voller Hoffnung, dass er mit Hilfe der modernen Medizin den Krebs überwinden könne. Jetzt ist Henning Mankell tot, und die Welt trauert nicht nur um Schwedens bekanntesten Krimi-Autor, sondern auch um einen Menschen, der sich zeit seines Lebens für die Schwachen engagiert hat.

Dabei hat dem 1948 in Stockholm geborenen Sohn eines Richters das Schreiben geholfen. Und er schrieb nicht nur Krimis, sondern auch Theaterstücke und sozialkritischer Romane. „Es geht beim Schreiben doch immer um die Frage, wie man sein Leben leben sollte, ob man ein guter Mensch ist oder ein schlechter“, war Mankell überzeugt. Sein Kommissar Wallander, der ihn vor allem in Deutschland so bekannt machte, war in diesem Sinn ein guter Mensch. Aber auch ein Mensch, der oft am Leben verzweifelte, der unter dem weltweiten Unrecht ebenso litt wie unter dem eigenen banalen Alltag. Kein Held, ein Zerrissener, ein Mensch eben wie sein Schöpfer selbst.

Henning Mankell wächst bei seinem Vater in Härjedalen auf, nachdem die Mutter die Familie verlassen hatte. Eine Erfahrung, die den späteren Autor nachhaltig prägte: „Von seiner Mutter sitzengelassen zu werden, ist sicher das Schwerste, was einem Kind zustoßen kann“, ist Mankell noch im Alter überzeugt. Als jungen Mann hält es ihn nicht in Härjedalen, mit 15 verlässt er die Schule und heuert als Matrose bei der Handelsmarine an. Zwei Jahre später nach einem Intermezzo in Paris zieht er nach Stockholm und lernt am Riks-Theater das Regiehandwerk. Ab 1968 – da ist er gerade mal 20 – arbeitet er als Theaterregisseur und Autor. Von Anfang an engagiert sich sich Mankell auf der Seite der Sozialisten, er ist in der schwedischen 68-er-Bewegung aktiv, beteiligt sich an Protesten gegen den Vietnamkrieg und gegen das Apartheitsregime in Südafrika.

1972 reist er zum ersten Mal auf den Kontinent, der ihn nicht mehr loslassen sollte: Afrika wird zu seiner Herzensangelegenheit und zur zweiten Heimat. Zwischen 1973 und 1979 veröffentlicht er mit „Der Bergsprenger“, „Der Sandzeichner“ und „Das Gefangenenlager, das verschwand“ Romane mit sozialkritischem Hintergrund. Während er noch als Regisseur und Intendant in Schweden tätig ist, erhält er 1985 die Einladung zum Aufbau einer Theatergruppe in Maputo. Und Mankell, der seit 13 Jahren schon zwischen Schweden und Afrika pendelt, sagt zu. Mosambik wird seine eigentliche Heimat, für die er sich auch schreibend einsetzt – in Romanen wie „Der Chronist der Winde“, eine Geschichte über die Probleme der Straßenkinder und der afrikanischen Albinos, „Die rote Antilope“ über einen jungen Buschmann oder „Tea Bag“ über ein Flüchtlingsmädchen aus dem Sudan. Als ehrenamtlicher Intendant ist Mankell maßgeblich am Erfolg des 70-köpigen Theatro Avenida beteiligt, des einzigen professionellen und inzwischen sehr erfolgreichen Theaters in Mosambik. Erstaunlicherweise entstehen die ersten Wallander-Romane in einer Zeit, als Mankell schon die Hälfte seines Lebens in Afrika verbringt. 1991 hat Kommissar Kurt Wallander in „Mörder ohne Gesicht“ seinen ersten Auftritt in Schweden, 1993 erscheint das Buch auch in Deutschland und begründet Mankells Popularität. Der eher schwermütige Wallander, der Krimifans an Sjöwall/Wahlöös legendären Kommissar Beck erinnerte, engagiert sich von Anfang an gegen Unrecht und Unterdrückung – oft noch Jahrzehnte nach der Tat. Viele weitere Wallander-Krimis sollen folgen, 2003 etwa „Vor dem Frost“, in dem Wallanders Tochter Linda in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. 2009 dann der Abschied von seinem mittlerweile weltberühmten Kommissar mit „Der Feind im Schatten“, in dem Wallander in das Alzheimer-Vergessen trudelt. Eine voraussehbare Wendung, die viele Wallander-Fans dem Autor verübelten.

Doch für Henning Mankell war Wallander, wie die FAZ einmal schrieb, nicht mehr als eine „Lokomotive“ für sein Anliegen. Der Kommissar half ihm dabei, die Probleme dieser Welt abzuarbeiten, Aufklärung zu betreiben, auch und vor allem über das Elend Afrikas: „Zu schreiben, nahm ich mir vor, musste heißen, mit meiner Taschenlampe die dunklen Ecken auszuleuchten und nach bestem Vermögen das offenzulegen, was andere zu verbergen versuchten.“ Auch, wenn das Böse immer wieder triumphiert in Schweden wie in Afrika und der Aufklärer an der eigenen Schwäche scheitert – an Alter, Vergessen, Tod – waren es die Wallander-Krimis und ihre Verfilmungen, die den Schweden so populär machten. Seine Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt, laut Hanser Verlag umfasst sein Werk 40 Romane und zahlreiche Theaterstücke mit einer Gesamtauflage von über 40 Millionen Exemplaren.

Vor dem Hintergrund seines Todes wird Mankells letztes Buch „Treibsand“ zu einer Art Vermächtnis. Hier erzählt er in aller Offenheit, wie er mit der Diagnose Lungenkrebs umging und was er auf unserer Welt und in seinem Dasein für wichtig erachtet. „Es handelt „von meinem Leben. Dem, das war, und dem, das ist“, schrieb er.

Tatsächlich kommt man in dem Buch dem sonst eher zurückhaltenden Schweden so nahe wie sonst selten. So erfährt man unter anderem, dass er erst als 15-Jähriger seine Mutter kennengelernt hat, mit welchen Gefühlen er sein erstes Manuskript abgeschickt hat und welche Begegnungen dazu beigetragen haben, dass er sich für ein Leben als Autor entschied und dafür, einen Teil des Jahres in Mosambik zu verbringen und dort eine Theatergruppe aufzubauen.

Mit Auskünften über seine Ehen und seine Familie ist Mankell aber auch in seinem letzten Buch eher sparsam. Bei Wikipedia kann man erfahren, dass er in dritter Ehe mit Eva Bergmann verheiratet ist, einer Tochter des legendären schwedischen Regisseurs Ingmar Bergmann, und dass er aus früheren Ehen und Beziehungen vier Söhne hat. Diese familiären Details schienen dem Autor wohl zu intim für sein Buch. Lieber philosophiert er über die Höhlenmalereien der Steinzeit und die Megalith-Bauten von Hagar Qim auf Malta. Über Géricaults „Floß der Medusa“ und Goyas Radierungen, über das Wesen der Zeit und die Zukunft. Und er nimmt die Leser mit auf seine Reisen, in seine Träume und seine Gefühlswelten. Nicht immer ist der rückblickende Mankell zufrieden mit sich selbst. Wie andere auch, hat er hin und wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Aber auch dazu steht er. Der Kranke scheint sich ausgesöhnt zu haben mit dem was sein Leben war und ist. Seit der Krebsdiagnose, schreibt er, kämen ihm ganz unerwartete Erinnerungen in den Sinn. In dem Buch teilt er auch sie mit seinen Lesern.

Und doch wäre es falsch, in „Treibsand“ eine Art Biographie zu sehen. Mankell geht es vor allem auch darum, was bleibt, wenn wir nicht mehr sind – vom einzelnen Menschen und von dieser unserer Welt, die seiner Meinung nach mittlerweile so krank ist wie er selbst. Als ihr Krebsgeschwür hat er den Müll ausgemacht, den unsere Gesellschaft ohne Rücksicht auf kommende Generationen aufhäuft – vor allem der Atommüll. „Wenn alles Übrige von unserer Zivilisation vergangen sein wird, werden zwei Dinge zurückbleiben: das Raumschiff Voyager auf seiner ewigen Reise in den äußeren Weltraum und der nukleare Abfall in den unterirdischen Schächten“, fürchtet er.

Und doch wollte Mankell die Erde nicht verloren geben ebenso wenig wie sich selbst. „Für nichts ist es jemals zu spät“, notierte er, „alles ist immer noch möglich“. Für Henning Mankell gilt dieser Satz nicht mehr. Die Atempause, die ihm der Chefarzt versprochen hatte, war kürzer als erhofft. Bleibt zu wünschen, dass ihm noch einige der „begnadeten Augenblicke“ vergönnt waren, die er erwartete: „Augenblicke, die kommen. Die kommen müssen, wenn das Leben für mich einen Wert haben soll.“

Warning: Undefined variable $content in /var/www/www_lilos-reisen_de/www/wp-content/themes/Hercules-theme/includes/post-formats/standard.php on line 67

lilo

Grazyna Kotlubei

lilo

Wolfgang Jandl

Max